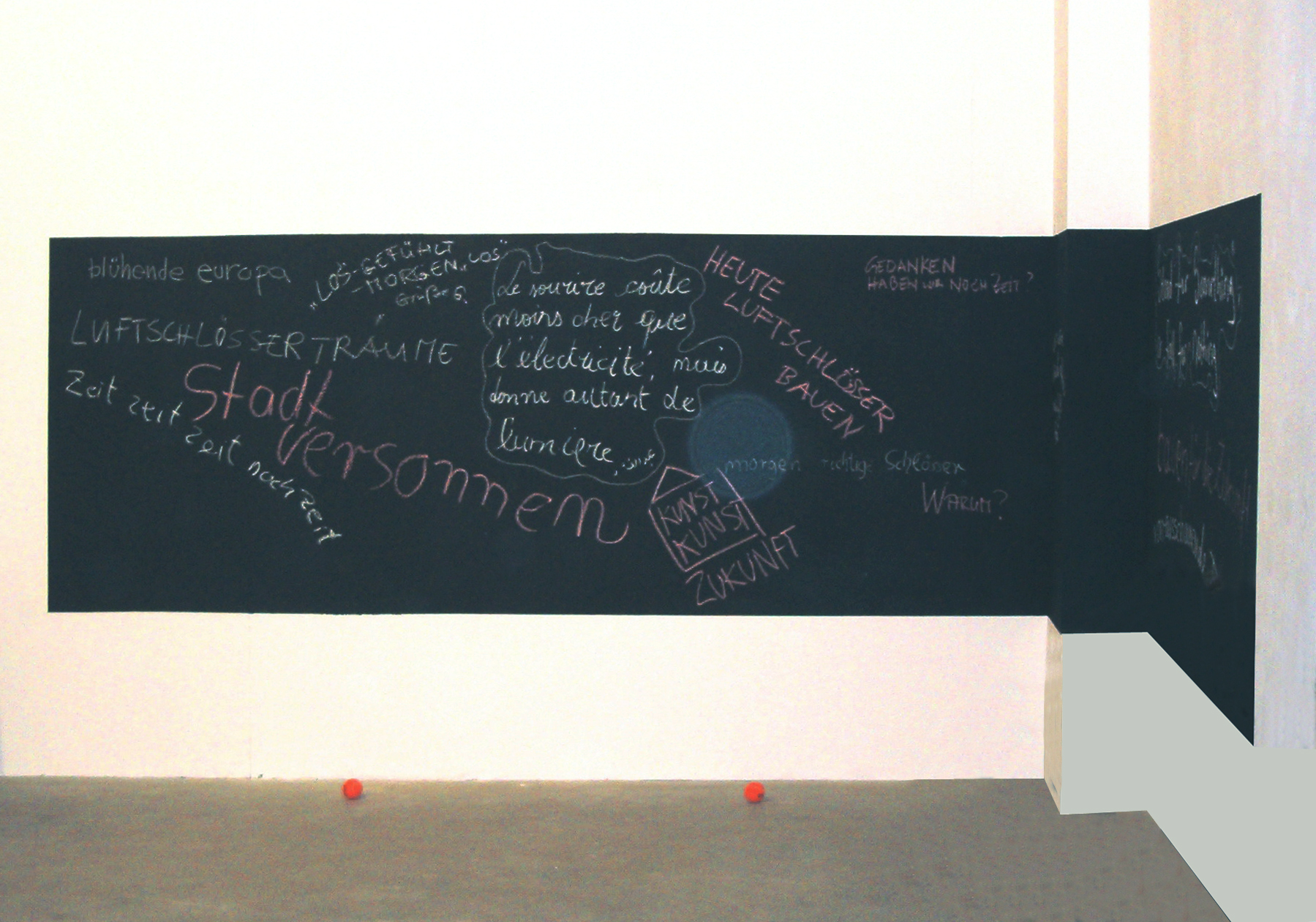

INSEL DER VISIONEN

Interaktives Squash Spiel anläßlich der Ausstellung “spiel:visionen” / „stadt:visionen“

Brandenburgischer Kunstverein, Potsdam 2005

Leuchtpigment auf Wand, Schaumstoffbälle, Tennisschläger, Spielregeln als Digiprint auf Papier, Schultafelfarbe, Holzböcke, Tischplatte, Kreide

„Wer mit beiden Beinen auf dem Boden steht, kommt nie voran.“ In antiken Statuen finden wir die Standbein-Spielbein-Position. Das heißt: Standfestigkeit bei gleichzeitiger Beweglichkeit. Dieser „ideale“ Topos von Lässigkeit und Gewissheit begleitete die Kunstgeschichte bis ins 20. Jahrhundert.

Vor dem Hintergrund der harmonischen Balance formierte sich der Fortschrittsglaube unserer westlichen Zivilgesellschaft. Das ist vorbei. Die Utopie des ständigen und permanenten Vorausschreitens wird entzaubert; weiter noch: Sie scheint zu scheitern, allenorts. Das ist neu.

Utopien des 20. Jahrhunderts sind bekanntlich des öfteren ungeschlagen. Wenn man glaubt, eine Lösung gefunden zu haben, wenn man meint, von einem auf den anderen Tag das Paradies auf Erden zu schaffen, dann kann das gefährlich werden, weil das Auratische des Visionären umschlagen kann in pathologisches Scheitern, in barbarische Zerstörungswut. Man muss also begreifen, dass die Welt nicht perfekt ist. Man muss vor allem begreifen, daß sie auch morgen nicht perfekt sein wird. Wahrscheinlich kann sie niemals perfekt sein. Hier liegt eine fundamentale Erkenntnis verborgen: Die Entzauberung darf nicht als Negation allen Utopischen erlebt werden.

Man muss trotzdem seinen Weg gehen. Wie Moses sollten wir wissen, dass unser Schicksal darin besteht, unterwegs zu sein und nicht darin: im gelobten Land jemals anzukommen. Oder lassen wir es uns von Kautsky ganz einfach sagen: Der Weg ist das Ziel. Als Bertolucci 1968 ins Bett ging, wollte er am nächsten Morgen in der Zukunft aufwachen. Die Idee ist so absurd wie interessant. Aber es ist wie mit den Zeitmaschinen, man kommt letztlich immer am Anfang an. Dann ist es viel besser, man wacht am nächsten Tag auf.

Die Zukunft ist Arbeit an der Utopie, an den visionären Vorstellungen für morgen. Davon kann man einfach nicht müde werden. Das Motto der Ausstellung lautet „Denk ich an Potsdam…“ Was uns mit Heinrich Heine verbindet, der im Wintermärchen schreibt: „Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht…“ Heines Schlaflosigkeit hat zwei Seiten. Die eine Seite ist seine Kritik an den deutschen Verhältnissen. Die andere Seite ist, dass sich Kritik zwar auf wirkliche Verhältnisse bezieht, sich aber immer an einer Vorstellung, an einem Bild orientiert.

Womit wir endlich bei der Kunst wären. Der Kunst wird immer wieder eine visionäre Kraft zugewiesen. Tatsächlich hat ihr fiktionaler Gehalt seinen Ausgangspunkt in der wirklichen Welt und seinen Zielpunkt in einer imaginierten, vielleicht künftigen Welt. Kunst ist gewissermaßen ein utopisches Verfahren.

Die Arbeiten von Angela Lubic verfolgen diesen Weg ohne Ziel. Ihre Aufmerksamkeit gilt den Zwischenfeldern. Nicht das Entweder-oder, sondern das Sowohl-als-auch sind für sie entscheidende Möglichkeitsfelder, kreative Zonen ohne Beharrungsverlangen. So gesehen ist die Spielform in erster Linie eine gebrauchsferne Methode, Wirklichkeit zu betrachten. In zweiter Linie führt diese so genannte Funktionslosigkeit doch zu einem Ziel. Zu einem Ziel nämlich, das von der Wirklichkeit wegführt, indem sie diese zerlegt und fragmentiert und uns als Spielversion nahelegt. Heraus kommt eine Art Scrabbel oder Kreuzworträtsel, dessen Sinnzusammenhang verschlossen bleibt, solange man nicht selber spielt. Ähnlich dem Collageprinzip erobert man sich einen unwahrscheinlichen Sachverhalt, eine fiktionale Wirklichkeitsform, die sich verflüchtigt, sobald sie entstanden ist. Und es ist gerade dieser „Instant“-Charakter, der die Arbeiten von Angela Lubic so populär wie nachhaltig macht.

Am Ende ist es nicht wichtig ob man gewinnt, weil man eben nicht gewinnen kann.

Man braucht eben nur ein gutes Standbein und einen guten Schläger.

Aus der Eröffnungsrede von Dr. Ute Müller Tischler